ひたちなか市国民健康保険税 税率等の改正のご案内(令和7年度実施)

令和7年度ひたちなか市国民健康保険税の税率を改正します

本市の国民健康保険(以下、「国保」)は、令和4年度に18年ぶりとなる国民健康保険税(以下、「国保税」)の税率改正を行って以降、市の独自支援により積み立てた基金を活用することにより、税率を据え置いたまま運営してきました。しかし、国保財政の想定を上回る悪化により、令和7年度には基金を使い切る見通しとなりました。

このため、将来にわたって安心して国保を利用できるよう、令和7年度から9年度の3年間にかけて、国保税の税率を改正します。加入者の負担が急激に上昇しないように、段階的に税率改正をしていく予定です。加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.税率を改正する理由

(1)1人当たり医療費の増加

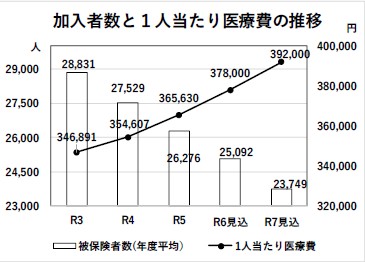

令和4年10月、令和6年10月に社会保険の加入対象者の拡大が行われました。

比較的病院にかからない加入者(働いている方など)が国保から社会保険に切り替わったことにより、加入者数が年々減少する一方で、1人当たりの医療費は増加を続けています。

(2)後期高齢者支援金の増加

団塊の世代が75歳になり後期高齢者医療制度に移行したことで、後期高齢者の医療を支えるために国保税から支払う「後期高齢者支援金」が増加しています。

(3)子ども・子育て支援金制度の創設【国の制度】

国の新たな少子化対策として、社会全体で子ども・子育て世帯を支援していくための財源を、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体から集めるため、令和8年度から段階的に公的医療保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされる予定です。(※令和8年度~10年度まで毎年増額)

【参考】国保税に上乗せされる額(1 人当たり平均)

令和8年度 3,000 円 ⇒ 令和9年度 3,600 円 ⇒ 令和10年度 4,800 円

(4)県内の国保税率の統一

将来的に都道府県ごとに国保税率を完全統一することとされていましたが、国から目標年限を令和15年度(遅くとも令和17年度)までと示されました。

国保税率が完全統一されるとどうなるのか?

- 県内のどの市町村に住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ国保税額となります。

- 完全統一されると、市の独自支援などは実施することができません。

- 本来必要な税率よりも低く抑えていた場合、完全統一したときに大幅な増税となってしまいます。

⇒ 完全統一されるまでに、本来必要とする税率に段階的に近づけていく必要があります。

2.税率の改正内容

(1)令和7~9年度(3年間)の改正方針

【課題1】

令和6年度の本来必要とする保険税額(1人当たり 130,000 円)と実際の保険税額(1人当たり 106,000 円)との不足額(1 人当たり 24,000 円)を、令和7年度だけで解消すると負担が急激に大きくなる。

【課題2】

令和8年度から国保税に上乗せされる「子ども・子育て支援金分」によりさらに負担が大きくなる。

「子ども・子育て支援金分」も含めた金額で、令和 7~9年度(3年間)にかけて負担軽減を図りながら、段階的に税率・税額を引き上げていく予定

1人当たり平均 9,000 円 (年額)を3年間毎年度増額 ⇒ 3年間かけて1人当たり平均 27,000 円増額

(2)令和7年度の税率

【改正前】令和4年度から令和6年度まで

| 項目 | 所得割の税率 |

均等割額 (1人当たり年額) |

|---|---|---|

| 医療分 | 6.88% | 38,400円 |

| 後期高齢者支援金分 | 2.32% | 12,800円 |

| 介護納付金分 | 1.70% | 12,000円 |

【改正後】令和7年度

| 項目 | 所得割の税率 |

均等割額 (1人当たり年額) |

|---|---|---|

| 医療分 | 7.16% | 41,700円 |

| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 14,800円 |

| 介護納付金分 | 2.11% |

14,800円 |

※令和8年度から令和9年度の税率は、それぞれ前年度に決定します。

(3) モデルケース

- 65~74歳/年金収入153万円の1人世帯

| ー | 令和6年度 | 令和7年度 | 影響額 |

|---|---|---|---|

| 国保税(年額) | 15,300円 | 16,900円 | +1,600円 |

- 65~74歳(夫婦)/年金収入200万円(夫)、年金収入110万円(妻)の2人世帯

| ー |

令和6年度 |

令和7年度 | 影響額 |

|---|---|---|---|

| 国保税(年額) | 94,400円 |

101,800円 |

+7,400円 |

- その他のモデルケースはこちらをご覧ください

3.負担緩和策

(1)基金の活用【市の独自支援】

令和9年度までに生じる税収不足分を、市の独自支援により積み立てた基金を取り崩して補填することによって、 1人当たり平均年額 9,000円の増額に抑えます。

令和7~9年度の総支援額 11 億円 ⇒ 1人当たり 46,000 円 の支援額(R7年度当初想定額)

(2)低所得者への軽減【県・市の支援 】

世帯所得に応じて均等割額の7割・5割・2割を軽減

(3)未就学児への軽減【 国・県・市の支援 】

均等割額の5割を軽減

(4)小・中・高校生世代への減免【市の独自支援】

均等割額の5割を減免

医療費の抑制が、国保税の負担を減らすことにつながります!

特定健診や人間ドックを受診して、病気の早期発見・重症化予防にご協力ください!

適正受診を心がけましょう!

【問題となる受診の例】

軽症の方の休日・夜間受診(割増された医療費がかかります)

薬のもらい過ぎ(必要以上の薬を欲しがらない)

4.医療費を抑制する取り組み

(1)ジェネリック医薬品利用差額通知

- 先発医薬品を服用している方に対し、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、お薬の自己負担額がいくら安くなるか、わかりやすい通知でお知らせしています。

- 例えば、3割負担の方が300円安くなる場合は、医療費全体では1,000円低く抑えることになります。家庭と国保の医療費を抑えるため、皆さんにご協力を呼び掛けています。

(2)糖尿病重症化予防

- 糖尿病が重症化して人工透析の治療が必要になると、年間で約500万円の医療費がかかる上に、本人と家族の生活に大きな負担がかかります。

- 糖尿病 の重症化を防ぐため、以下の方に対して、病院で適切な治療を受けられるよう受診勧奨を実施しています。

◎健診結果で基準値を大きく超えるなどの問題があるのに、病院で治療をしていない方

◎病院で糖尿病の治療(薬の処方あり)を受けていたが、通院をやめてしまった方

(3)特定健康診査

- 血液検査や尿検査の結果などから、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病を早期発見・治療することで、重症化を防ぎ、高額な医療費を抑えることができます。

【対象者】40歳以上(令和8 年3月31日時点)の国保加入者

⇒健康推進課から『健康応援ブック』が届きます。特定健診やがん検診の受診券がついていますので、ぜひご利用ください。

(4)人間ドック ・脳ドック 健診費用補助

- 人間ドックまたは脳ドック のいずれかの 健診費用を半額補助しています 。

【対象者】35歳以上(令和7 年4月1日時点)の国保加入者

※人間ドック補助と特定健康診査は重複して利用できません(脳ドック補助と特定健康診査は併用可)。

(5)重複・頻回受診 、重複・多剤服薬者対策

- 同じ症状で複数の医療機関を受診している方や、同じ薬を複数の医療機関から処方されている方には、必要以上の医療費がかかってしまいます。それだけでなく、重複して処方された薬を大量に服薬してしまうと、健康を損ねるおそれがあります。

- 保健師が訪問や電話で、健康状態の確認や適正な受診の仕方について保健指導を行っています。

5.加入者・関係者からの声

自営業・70歳代男性

2年前、心臓に痛みを感じて病院へ行き、急きょ手術をすることになったんです。1週間入院して、治療費が300万円近くかかりました。2割負担だと60万円の支払いになるところですが、高額療養費の制度が使えたので、10万円程度の支払いで済みました。それから、退院後も定期的に通院することになり、数か月に一度は、50万円もする皮下注射を打つ必要がありました。入院だけでなく、通院でもこんなに高額になる治療があることに驚きました。これも、高額療養費の制度で支払いが安く済んでいます。これまで、国保税は高いなと思っていましたが、これだけの医療費を支払うためには、仕方のない負担だったんだと、自分が病気になって初めて気がつきました。

医療関係者・40歳代男性

病院や薬局の窓口で、患者さんは自己負担分の料金だけを支払っていきます。実際の医療費がいくらかかっているか、意識されている方はあまりいらっしゃらないようです。日本では国民皆保険(※国民全員を公的医療保険で保障し、受診する医療機関を選べる自由がある)が当たり前になっていて、すごく恵まれた環境で医療保険が維持されていることに気づきにくいのだと思います。一度、改めて医療費がどれだけかかっていて、どのような支援によって賄われているのかを知っておくと、医療を受けるときや国保税に対する意識が変わるかもしれませんね。

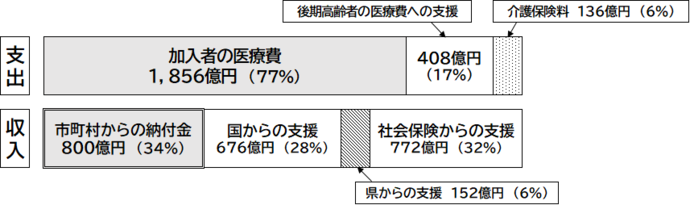

知ってみよう! 茨城県の国保のお金<総額2,400億円>令和6年度

支出について

- 国保は加入者の医療費だけでなく、後期高齢者(75歳以上)の医療費への支援金や、介護保険への保険料(40~64歳の加入者分)を支払わなければなりません。

収入について

- 収入のうち、国県や社会保険からの支援金は合計66%と大きな割合を占めています。

- 市町村からの納付金800億円のうち、本市が納める納付金は36億円で、そのうち本市の加入者が負担する国保税は23億円です。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

代表電話:029-273-0111

直通電話:国保係 029-273-1921、医療係 029-273-1923、年金係 029-273-1924

ファクス:029-271-0852

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。