【講座番号443】市毛歴史講座 -ひたちなか市の歴史-

イベントカテゴリ: 趣味・教養 講座・教室

このイベントは終了しました。

講座案内

ひたちなか市の歴史を古代から近現代まで概観します。

- 開催日

-

2024年10月16日(水曜日) 、11月20日(水曜日) 、12月18日(水曜日)

2025年1月15日(水曜日) 、2月19日(水曜日) - 開催時間

-

午前10時 から 午前11時30分 まで

- 開催場所

-

市毛コミュニティセンター 集会室

- 対象

-

成人 30人

- 内容

講座内容(全5回)

10月16日(水曜日)古代

11月20日(水曜日)中世

12月18日(水曜日)近世

1月15日 (水曜日)幕末から近代へ

2月19日 (水曜日)近代から現代へ(注釈)講座の日程及び内容は、講師の都合などにより変更になる場合があります。

- 申込み締め切り日

-

2024年8月30日(金曜日)

申込みは終了しました。

- 費用

-

必要

参加費は500円です。初回に徴収します。

- 講師

-

永井 博

- 持ち物

-

筆記用具、飲み物

講座の様子

第1回10月16日実施

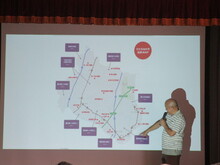

ひたちなか市の歴史「古代」をテーマに、初めにひたちなか市の地理的特色について説明がありました。その後、ひたちなか市の文化財について、先土器時代の後野遺跡出土石器及び土器や、弥生時代の東中根遺跡群出土遺物、古墳時代の「乳飲み児を抱く埴輪」が茨城県指定文化財であること、また、古墳時代のものとされる「馬渡埴輪製作遺跡」・「虎塚古墳」・「十五郎穴」は国指定史跡であることを学びました。

第2回11月20日実施

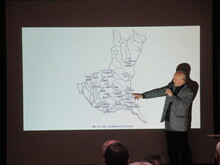

講師から、「中世」とは鎌倉時代から室町時代前期の頃ですとの説明がありました。平安時代末期の勢力争いで地方の武士が勢力を伸ばしていたこと、その後、室町幕府が始まる頃に、常陸国は大掾(だいじょう)氏の支配となったが、南北朝の動乱で衰退していったことや、後に佐竹氏が支配していったことなどを学びました。また、その頃に親鸞の教えが広まったことについて説明があり、最後に、城、館、屋敷跡分布図を用いて多良崎城跡や武田氏館などについて説明がありました。

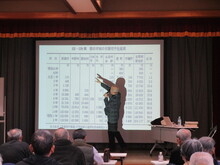

第3回12月18日実施

慶長7年に佐竹氏が秋田へ転封されたことで、水戸に移封してきた武田信吉とその家臣団が地域を治めていました。信吉の没後は徳川頼宣に継がれて行き、159人いた家臣団も33人(33人衆とも呼ばれていた)となったことを学びました。また、徳川家の支配下にあった、当時のひたちなか市の領主の石高や農民の階層、年貢について説明がありました。受講者は、光圀によって水戸藩別邸として日和山に建設された「夤賓閣」や、水運・防御の拠点「那珂湊」の支配について、熱心に説明を聞きました。

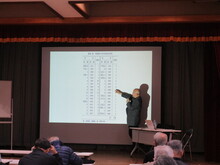

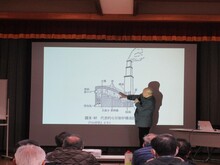

第4回1月15日実施

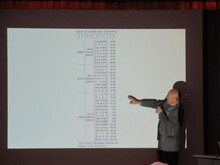

18世紀中頃から、多くの異国船が来航し、那珂湊沖にも接近しました。この頃の幕府の対応を下級武士たちが批判するも受け入れられず、「尊王攘夷」思想が広まったことを学びました。天狗党と言われた筑波勢や大発勢・武田勢・潮来勢が兵をあげましたが、後に幕府軍の勝利となり、講師から、この時の犠牲者の多くは農兵であったと説明がありました。また当時、海防対策として砲台を設置し、大砲の鋳造のために反射炉と水車場が建設され、その位置図や異国船の年代別出没件数などをスライドを見ながら確認しました。

第5回2月19日実施

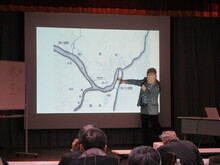

明治30年頃に運航された「那珂川汽船」は、物資ばかりではなく客船としても需要がありました。明治40年には鉄道が敷設され、鮮魚の直送が開始されると、那珂湊は商業から漁業へと発展して行きました。また、歩兵第二連隊が佐倉から水戸へ移動した後に、飛行場や射爆撃場が併設されたことや、日立製作所が陸軍管理工場として建設され、戦争中には軍需品生産にたずさわったことなどの説明があり、水上輸送から陸上輸送へと移り行くことで、工業都市として発展したことを学びました。最後に「白土松吉」が取り組んだ、さつまいもの生産における業績について説明がありました。

このページに関するお問い合わせ

生涯学習課(ふぁみりこらぼ内)

〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町11番1号

電話:029-272-6301 ファクス:029-272-9297

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。