ひたちなか市ゆれやすさマップ

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その1 (PDF 850.4 KB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その2 (PDF 787.2 KB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その3 (PDF 5.0 MB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その4 (PDF 6.2 MB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その5 (PDF 3.6 MB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その6 (PDF 9.3 MB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その7 (PDF 479.2 KB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ その8 (PDF 988.3 KB)

-

ひたちなか市ゆれやすさマップ 全体 (PDF 7.9 MB)

このマップの目的

このところ、死者や家屋の倒壊が伴う大きな地震が時々発生しています。

阪神・淡路大地震では、犠牲者の約9割が住宅の倒壊や家具の転倒による圧死でした。このような大きな被害をもたらす地震から人命、財産を守るためには、住宅等の耐震化が急務となっています。

このマップでは、自分の住んでいる場所はどの程度のゆれが起こりうるのかを知っていただき、建築物所有者が建築物の耐震化を促進していただくことを目指しています。

また、避難所や公共機関等の情報を提供するとともに、防災への意識啓発を目指します。

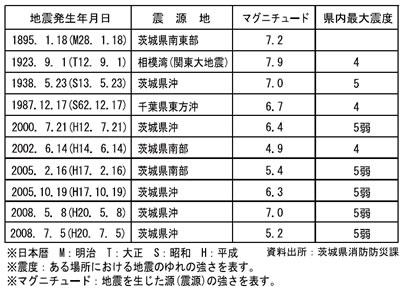

ひたちなか市周辺の主な地震

ひたちなか市周辺で近年に発生した地震は下表のとおりです。

「表層地盤のゆれやすさ」は

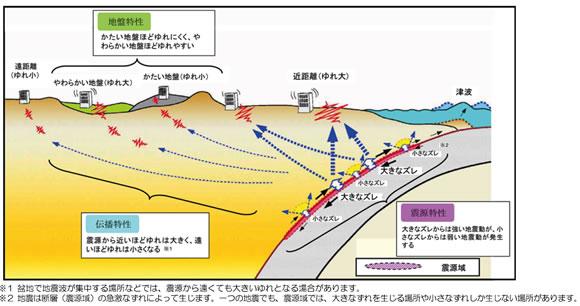

地震による地表でのゆれの強さは、主に、震源断層に関する「震源特性」、震源からの地震波の伝播経路に関する「伝播特性」、表層地盤のかたさ・やわらかさに関する「地盤特性」の3つによって異なります。(下図)。

一般には、地震の規模(マグニチュード)が大きい(震源特性の1つ)ほど、また、震源から近い(伝播特性の1つ)ほど地震によるゆれは大きくなります。しかし、マグニチュードや震源がらの距離が同じであっても、表層地盤の違い(地盤特性)によってゆれの強さは大きく異なり、表層地盤がやわらかな場所では、かたい場所に比べてゆれは大きくなります。

マップの作成手順

ゆれやすさマップの作成にあたっては、おおむね次のような手順で震度(ゆれの大きさ)を予測しました。

- ひたちなか市に影響が大きいと考えれる地震を選び、震源となる断層の規模や位置、形状などを設定します。

- 中央防災会議の地震動波形計算結果や過去の地震データから導いた経験式を用いて、「地表面付近のゆれの大きさ」を計算します。

- 地表での震度は、「地表面付近のゆれの大きさ」に「表層地盤のゆれやすさ」を加味することで求めることができます。この「表層地盤のゆれやすさ」は、「地盤の軟らかさ」との間に密接な関係があります。「地盤の軟らかさ」は、ローム台地や河川沿いの平地など、地形の成り立ちや特徴との間に密接な関係があり、市内の地形区分やボーリングデータを用いて推定しました。一般的に、地盤が軟らかいほど表層の地盤はゆれやすくなります。

このマップは、ひたちなか市内を50メートルごとに分割(これを「メッシュ」といいます。)し、メッシュごとに地表での震度を詳細に求め、表示しています。

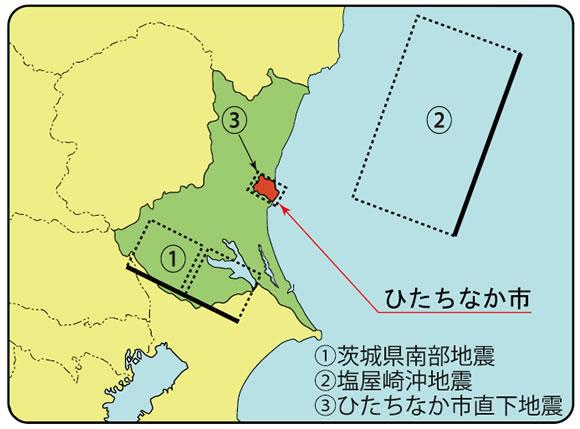

想定される地震

この地図の想定地震は、内閣府中央防災会議の「首都直下地震対策専門調査会」の調査報告(平成17年7月)で取り上げられている「茨城県南部地震」、及び昭和13年11月5日に発生した「塩屋崎沖地震」の再来、ならびに、ひたちなか市直下の活断層による「ひたちなか市直下地震」の3ケースを想定しました。

茨城県南部地震とは、県南部の直下に存在するプレート境界の領域で、また、塩屋崎沖地震は塩屋崎沖に存在するプレート境界の領域で発生した地震です。ひたちなか市直下地震は、全国どこでも起こりうる地震として、ひたちなか市の直下に活断層が存在すると仮定した地震です。

それぞれの地震の震源位置は下図のとおりで、地震の規模は以下のとおりです。

- 茨城県南部地震 マグニチュード7.3

- 塩屋崎沖地震 マグニチュード7.8

- ひたちなか市直下地震 マグニチュード6.9

なお、現時点ではひたちなか市直下に活断層は確認されていません。

想定地震の震源位置

(注釈)ゆれやすさマップは、それぞれのメッシュごとに上記の3つの地震のうちの最大計測震度を当該メッシュの計測震度として表示しています。

地震の大きさ「震度」とは?

地震が起こったとき、ある場所でのゆれの程度を表すのが震度です。わが国では気象庁が定めた震度階級によって震度を表しています。

従来は震度0から7までの8階級でしたが、平成8年10月からは震度5と6をそれぞれ5弱・5強、6弱・6強に分けて10階級に改定されました。

気象庁が発表する震度は、震度を観測するために設置された「震度計」の計測値(「計測震度」といいます。)をもとに震度を決めています。

地震に備えて

地震が起こる前に準備しておくこと

良好な地盤に立つ強い建物に

地震による犠牲者の多くは、建物の倒壊が原因です。

耐震性の高い建物に改修するなどの対策をしましょう。

大型の建具は作り付けタイプの収納に

家具は転倒防止器具でしっかりと固定しましょう。

ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。

被災した場合に備えて家族で次のことを話し合っておきましょう。

連絡方法

家族がバラバラになった場合の合流方法、安否を知らせあう方法などを確認しておきましょう。

避難準備

避難する時に持って行く物(非常持出品など)を用意しておきましょう。

避難時にすべきこと(電気のブレーカーやガスの元栓を締めるなど)を整理しておきましょう。

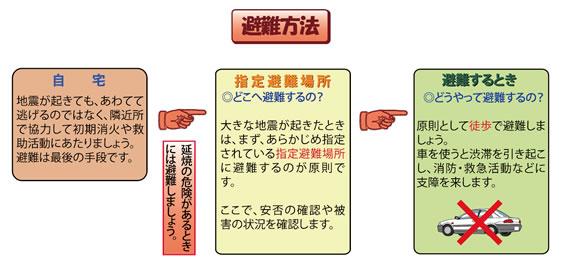

もし地震が起こったら 地震から身を守るために

地震が起こったときの対処法

まずは身の安全を

地震が発生したら、落ち着いてテーブルの下などに隠れ、身の安全を図りましょう。

火の元の確認を

ゆれがおさまったら火元の確認を行い、火災が発生しないようにしましょう。

避難出口の確保を

家が傾いて扉が開かなくなることがあります。窓や戸を開けて避難出口を確保しましょう。

あわてて飛び出さない

落下物の危険があるので、あわてて外に飛び出さないようにしましょう。

正確な情報収集を

ラジオなどで被害状況や避難所などに関する正確な情報を収集しましょう。

ブロック塀などの倒壊に注意

壊れた家やブロック塀は倒壊する危険性があります。近寄らないようにしましょう。

お年寄りなどの避難に協力を

お年寄りや病人、障害のある方などの避難に協力しましょう。

家族の無事の確認を

安全な場所に避難したら、不在だった家族の無事を「災害伝言ダイヤル」などで確認しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築指導課

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

代表電話:029-273-0111

直通電話:審査係 029-273-0429、指導係 029-273-0465

ファクス:029-276-0479

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。