下水道に接続するまで

公共下水道工事が終わり、供用開始が始まると区域にお住まいの方は下水道の接続していただく必要があります。

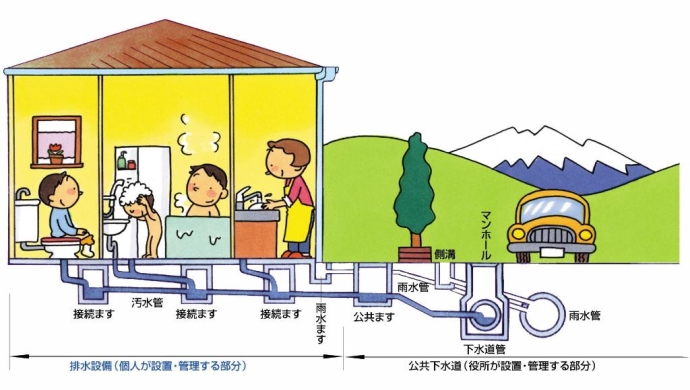

家庭の台所・風呂場などの生活排水や、トイレの汚水を公共下水道に流すために、個人の敷地内に設置する配水管や接続ますなどのことを排水設備といい、この排水設備の設置や維持管理は皆さんに行っていただきます。

排水設備工事の流れ

1.業者を選んで工事を依頼する

市の指定工事店数社から見積もりを取り、比較検討されたうえで業者を選ばれることをお勧めします。

《注意!》指定工事店以外の工事店で排水設備工事をすることは違法です。ご注意ください。

2.工事の申請

工事の依頼を受けた指定工事店が、市へ工事の申請します。(確認手数料300円)

また、公共ますが設置されていない箇所については、市が設置いたしますので、「公共汚水桝設置申請書」を提出してください。公共汚水桝設置申請書については以下のリンクをクリックしてください。

※公共汚水桝の設置は申請から3か月後となります。

3.工事の着手

申請書の審査後、工事の許可が出てから工事に着手します。

一般家庭の排水設備工事に要する期間は、おおよそ3日から5日です。

4.工事の完了

排水設備工事が完了したら、市へ完了工事届を提出します。(検査手数料500円)

5.工事検査

市は完了検査を行い、合格すると使用者証を交付します。

6.使用者証交付後

下水道に接続した後、市から「下水道使用開始・再開届」を郵送しますので、必要事項を記入し提出してください。下水道使用開始・再開届については以下のリンクをクリックしてください。

参考_除害施設が必要なことがあります

公共下水道へはどんな水でも流せるわけではありません。

工場や事業所から出る汚水には家庭とは違って有害なものが含まれていることがあり、下水管を痛めたり、ポンプ場や終末処理場の正常な運転ができなくなったりすることがあります。

そこで、工場や事業所には下水道に流す前に基準以下の水質にする除外施設の設置が法律で定められています。

接続されていないご家庭・事務所等を訪問しています

市では、下水道区域内で下水道に接続されていないご家庭やアパート・マンションおよび事業所へ、訪問を行って接続のお願いをしています。

訪問の際はご協力をお願いいたします。

| 水洗化事務の流れ | 時期 |

|---|---|

| 水洗化期限の到来通知 | 供用開始後定期的に通知します |

| 勧告 | 水洗化期限の3年後以降に行います |

| 個別指導 | 勧告してから3か月以降に行います |

| 警告 | 個別指導後も水洗化しない場合に行います |

| 改造命令 | 警告後も水洗化しない場合。改造命令後3カ月以内に接続しなければなりません |

| 告発 | 改造命令後も水洗化しない場合に行うことがあります |

注)次に該当すると市長が認めたときは上記の限りではありません。

- 当該建築物が近く除却又は移転される予定のものであるとき。

- 水洗化に必要な資金の調達が困難な事情にあるとき。

- 市に対して紛争のあっせん、仲介の申出をしているとき。

- 水洗化することが技術的に不可能であるか、又は極めて困難であるとき。

- その他水洗化していないことについて相当の理由があると認められるとき。

下水道接続の根拠法令

排水区域では、下水道へ必ず接続していただくことになります。その根拠となる法令の抜粋を掲示します。

下水道法より抜粋

(排水設備の設置等)

第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠(きよ)その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者

二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者

三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

市水洗化事務取扱要綱より抜粋

(実態調査)

第3条 市長は、水洗化期限到来日の6か月前までに当該水洗化期限の到来する区域において、くみ取り便所が設けられている建築物(以下「未水洗家屋」という。)の実態を把握するために必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(水洗化期限の到来通知)

第5条 市長は、未水洗家屋の占有者及び所有者に対し、文書により近く水洗化期限が到来する旨の通知を行うものとする。

(勧告)

第6条 市長は、未水洗家屋の水洗化期限が到来したときは、当該未水洗家屋の所有者に対し速やかに水洗化するよう勧告書(様式第2号)により勧告するものとする。ただし、第9条第1項に該当すると認められるときは、この限りでない。

(個別指導)

第7条 市長は、未水洗家屋の所有者が前条の規定に基づく勧告に対し意見を述べてきたとき、又は勧告を行った日より3か月を経過してもなお水洗化しないときは、その事情を聴取しそれぞれの事情に応じて水洗化するよう個別的に指導(以下「個別指導」という。)を行うものとする。

(警告)

第8条 市長は、個別指導を行ったにもかかわらず、なお水洗化しない者に対し改造命令がある旨の警告を警告書(様式第3号)により行うものとする。ただし、次条第1項に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 警告書は、内容証明、配達証明つき郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。

(改造命令)

第9条 市長は、前条の警告に違反して水洗化しない者に対して法第11条の3第3項の改造命令を行うことができる。ただし、次の各号の一に該当すると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 当該建築物が近く除却又は移転される予定のものであるとき。

(2) 水洗化に必要な資金の調達が困難な事情にあるとき。

(3) 市に対して紛争のあっせん、仲介の申出をしているとき。

(4) 水洗化することが技術的に不可能であるか、又は極めて困難であるとき。

(5) その他水洗化していないことについて相当の理由があると認められるとき。

(改造命令書)

第10条 改造命令は、改造命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は、特別の理由のある者を除き、3か月を超えてはならない。

3 命令書の送達については、第8条第2項の規定を準用する。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。